Me hace ilusión contaros que me han concedido el premio Accésit Especial en el VI Premio de Relatos Mujeres Viajeras por «Días de Asia».

De los 500 relatos cortos presentados a concurso, 60 han sido seleccionados para la publicación de un libro de viajes. La agencia EFE publica la noticia en su portal de viajes EFE:TUR

«Días de Asia» by Eva Espinet

El Hoang Anh atraca frente a una isla desierta. Una playa de arena coralina, blanca, prístina; al fondo, una tupida línea de selva. Bajo nosotros el agua turquesa con jirones de añil. Llegamos al paraíso. Por el camino encontramos esta frase inspiradora que nos acompaña mientras recorremos medio mundo en un viaje iniciático sin vuelta atrás, Stay but only if your heart is in it -«Quédate, pero sólo si pones el corazón en ello»-.

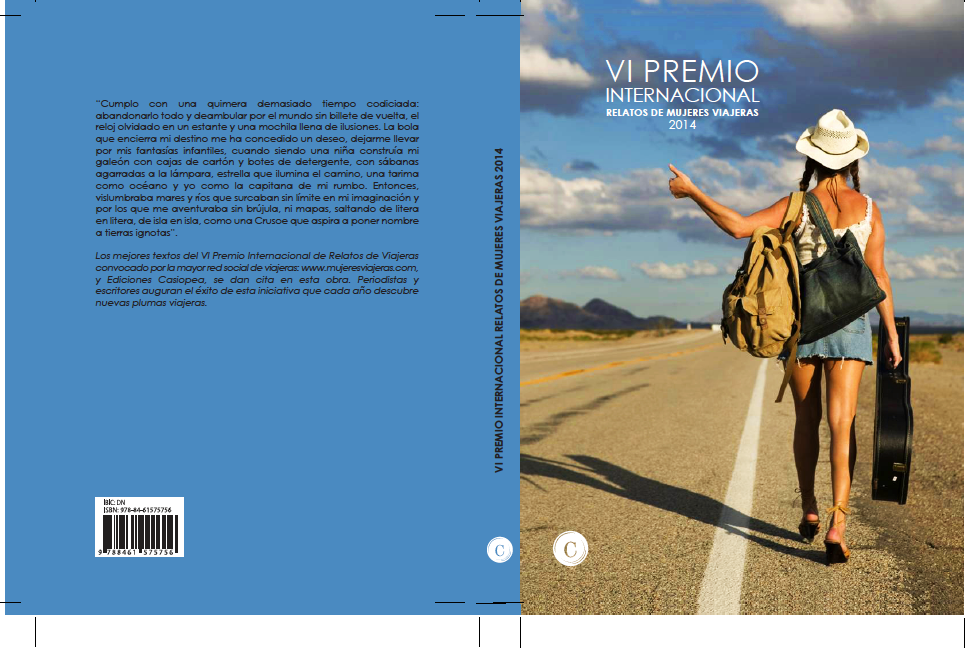

Cumplo con una quimera demasiado tiempo codiciada: abandonarlo todo y deambular por el mundo sin billete de vuelta, el reloj olvidado en un estante y una mochila llena de ilusiones. La bola que encierra mi destino me ha concedido un deseo, dejarme llevar por mis fantasías infantiles, cuando siendo una niña construía mi galeón con cajas de cartón y botes de detergente, con sábanas agarradas a la lámpara, estrella que ilumina el camino, una tarima como océano y yo como la capitana de mi rumbo. Entonces, vislumbraba mares y ríos que yo surcaba sin límite en mi imaginación y por los que me aventuraba sin brújula, ni mapas, saltando de litera en litera, de isla en isla, como una Crusoe que aspira a poner nombre a tierras ignotas.

Embarcamos en un periplo que nos lleva por el Sudeste Asiático. Seis meses, con todos sus días, recorriendo tierras de Malasia, Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. Mariposas en el estómago. Todo se antoja nuevo, excitante, ancho es el horizonte. Sin nada programado y todo por llegar. Esta vez, real. Se puede tocar. Atrás, los sueños de niñez. Todo a flor de piel. Respiro hondo tratando de ahogar el vértigo que me atenaza. Inspiración, espiración. Salto al vacío.

El atardecer en la jungla de Borneo supone el despertar para muchos. Todo parece sacudirse del letargo y los sonidos se hacen agudos, vibrantes, musicales, siempre vitales. Descarga el monzón nuevas energías que fluyen poderosas entre el ramaje, sobre cada hoja, en cada flor. Se escucha sin orden ni concierto el graznar de aves embravecidas, el urgente frota-frota de las cigarras. Las palmeras toman vida con el balanceo juguetón de los simios que espían nuestros movimientos desde sus lianas.

Desde la lejanía del bosque milenario nos llega una salva de petardos y cohetes, es el final del Ramadán por hoy. Hace acto de presencia la llamada a la oración del muecín, turbadora, hipnótica. Se exacerban los ecos en la negrura del río. En el campamento, un minino busca protección bajo los pies de su amo y la nuestra está en una jaula abierta a la naturaleza más salvaje, para diversión de los orangutanes cuyos ojos brillan acechantes entre el follaje. Croan las ranas de puro frenesí en los charcos de la tormenta. Sensaciones de una noche malaya.

Dejamos atrás la tierra de Sandokán, aquel pirata malasio que llenó de pájaros mi cabeza adolescente y emprendemos un nueva ruta. ¡Sabaidee[1] Laos! El reino del millón de elefantes, el último vergel de verdes arrozales, bosques tropicales y afiladas cordilleras por donde transita lánguido el caudaloso Mekong. Un cruce de fronteras que navegamos desde el norte de Tailandia, dejando atrás la Rosa del Norte, Chang Mai y la puerta de entrada a la tierra del opio, Chand Rai, hasta llegar a la hermosa ciudad de Luang Prabang, en Laos. Una travesía de dos días en una barcaza fluvial en la que nos apretujamos medio centenar de viajeros de cualquier pelaje.

Luang Prabang nos recoge en su meandro de paz. Cada día, al despuntar el alba, despierta jubilosa con la procesión bergamota de monjes que, en cumplido silencio, postulan su limosna a un pueblo que los venera. Nos perdemos por sus intrincadas callejuelas salpicadas de casitas y mansiones de herencia china y francesa; vagamos por sus templos mientras el ocaso del sol dibuja estelas brillantes, cegadoras, sobre la ribera.

En la otra orilla, las sombras proyectan fantasmas que bailan entre la foresta. No existe el tráfico al que nos tiene acostumbradas Oriente. El silencio conmueve. Visitamos la residencia de los últimos reyes que sucumbieron a una república de inspiración comunista que los laosianos reverencian por temor a un posible retorno a un pasado imperialista. Recorremos en bicicleta las poblaciones cercanas. Por un momento, olvidamos que hay un mundo caótico, frenético ahí fuera.

Aventurarse por esta región requiere también una buena dosis de paciencia; circular por sus caminos con vehículos locales de los años 50, llenos hasta la bandera, es toda una proeza. Tomamos uno que nos conduce por carreteras imposibles hacia Sayabouly, el santuario de los elefantes. Aquellos que no consiguen llegar a tiempo de coger asiento se reparten como pueden por el pasillo en pequeños taburetes, los menos afortunados irán de pié.

El polvo del camino se cuela por todos los recovecos del maltrecho auto. El ambiente se hace irrespirable. Circulamos por escarpadas laderas que guardan cascadas, riachuelos, cuevas y remotas comunidades étnicas como los Khmu, los Hmong o los Lu Mien, llegados en un tiempo remoto desde la no tan lejana China.

En la aldea donde nos hospedamos no se ve un alma blanca; callejeamos por un far west en el que sus tímidos habitantes nos evitan porque no nos comprenden. Tratamos de hacernos entender como los indios, con gestos de la mano, con la mirada. Necesitamos comer. Por fin, tras horas de deambular, averiguamos que todo cierra a las once de la mañana hasta la puesta del sol. Sentimos el vacío del estómago bajo un calor tórrido.

Descubrimos una oficina de turismo vacía, gris, sin folletos, sin posters publicitarios, sólo una desvencijada mesa de despacho y una Olivetti de los 70 parecen hacer solos el trabajo. Tras varias visitas a lo largo del día, encontramos a un joven teclear con parsimonia en la máquina de escribir. Sentimos un gran alivio, habla inglés. Se presta a guiarnos con su ranchera por los alrededores.

Visitamos las aldeas donde habita parte de su familia, con sus vidas ancladas en un tiempo indeterminado, dedicadas a la ganadería y al cultivo de plantas medicinales que sanan males tropicales. Muestro curiosidad por verlas en su medio pero, recelosos, evaden mi petición con la mirada. Nos enseñan cómo recolectar el arroz, el sol abrasa. Visitamos una reserva de elefantes. El paisaje nos quita el hipo. Bebemos un licor de arroz fermentado que nos deja sin aliento, los niños curiosean nuestras cosas divertidos, jugamos con ellos en el patio de la vieja escuela. Dos mujeres blancas, de pelo corto, que viajan sin familia. Somos la atracción de los lugareños.

Continuamos hacia Vang Vieng. Ascendemos por una cadena kárstica que serpentea el paisaje hasta una altura de vértigo; nos acompaña durante las cinco horas de trayecto con sus valles insondables, profundos, sus cúpulas añiles, puntiagudas, inasibles, coronadas a veces por esponjosas nubes, otras por una densa bruma, en ocasiones sobre nuestras cabezas y otras bajo nuestros pies. Aunque transitar por sus escarpadas laderas entre inabordables cañones requiere de buen estómago, me siento en el olimpo de los dioses. Ese paraíso de postal que construimos cada uno cuando nos proyectamos en el lugar donde ansiamos estar y con quien deseamos compartirlo.

Dormito. Me llega el recuerdo imborrable de una ruta en el tren exprés que nos lleva de Yangón a Bagán, en Myanmar. El convoy bien podría ser el escenario ideal para el látigo de Indiana Jones en lucha con la más variada fauna. El compartimento, por llamarlo así, es un maltrecho espacio con cuatro literas fabricadas para la espalda de un faquir; un pequeño ventilador cuelga desvencijado sobre nuestras cabezas, cerca un agujero profundo, negro, por el que no nos atrevemos a mirar, frente a éste la ventanilla con los cristales atascados por las que asoman niños y mujeres ofreciendo sus frutas, sopas picantes y golosinas. Nuestros cuerpos se bambolean y saltan del asiento al vaivén frenético de los destartalados furgones que circulan por raíles y puentes impracticables. Tratamos de darle un mordisco a la comida o un sorbo a la cerveza que bailan al mismo son que nosotras sobre un minúsculo estante. Desistimos mareadas. Nuestras náuseas desaparecen cuando caemos hipnotizadas ante el paisaje que aflora tras la ventana.

Nos cautiva la intensa actividad de los que viven junto a las vías. Ancianos y adultos lavan su colada, pescan, cocinan. Los niños juegan en un charco, cazan ranas, nos sonríen. Hombres de sereno porte y mirada limpia lucen su sarong mientras las mujeres se cobijan bajo sus paraguas a modo de sombrillas y ocultan su piel bajo una gruesa capa de tanaka, un maquillaje espeso elaborado a partir de una madera que blanquea y protege sus rostros, signo de distinción.

Hace su aparición el monzón al que ya esperábamos con ganas. El aire se vuelve fresco, húmedo, nos invade el olor a tierra madre. La naturaleza en pleno furor. Azarosa, arbitraria, a veces injusta, otras arrebatadora. Como la vida misma.

Todo se desliza bajo la corriente. La vida fluye. Sin más. Lejos de la Mancha está Quijote…

Este relato se ha publicado, junto a otros relatos de mujeres viajeras, en el libro VI Premio Internacional de Relatos Mujeres Viajeras